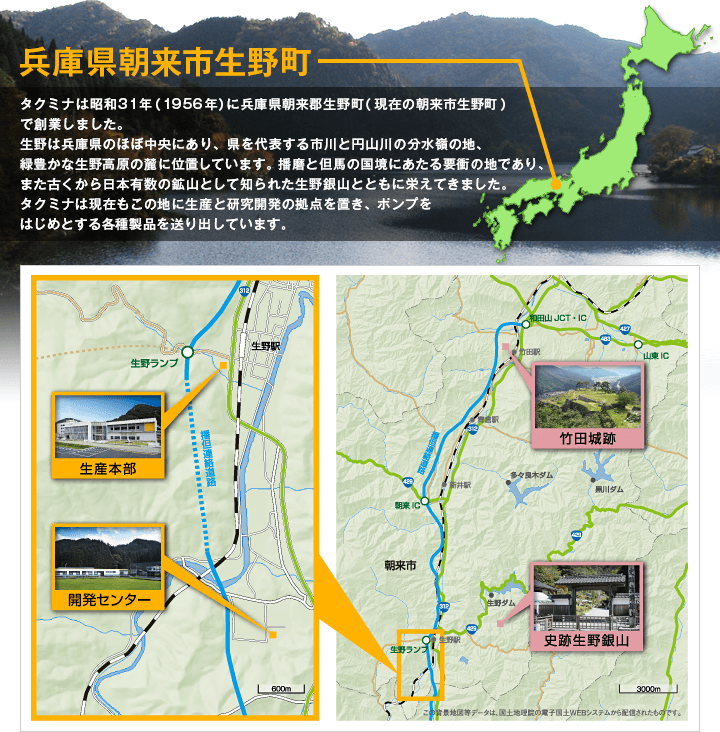

タクミナ創業の地

生野の歴史

鉱山とともに発展

生野鉱山の歴史は古く、その開坑は平安時代初期の807年(大同2年)とも伝えられています。

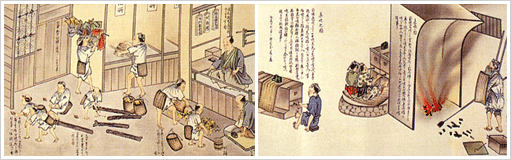

本格的に採掘が始まったのは室町時代で、1542年(天文11年)に但馬守護職・山名祐豊が銀鉱脈を発見し、鉱山の操業に乗り出しました。

以後、日本を代表する鉱山として大きく発展し、「佐渡の金、生野の銀」と並び称されるようになります。

織田信長や豊臣秀吉も生野を直轄地として支配。江戸時代には徳川幕府が天領として奉行や代官を置き、鉱山開発を進めました。最盛期には月間約500kgの銀を産出し、地域の人口は2万人を超えました。

銀山絵巻(江戸時代)

銀山絵巻(江戸時代) 代官所

代官所

近代鉱業都市としての繁栄

明治維新後、生野は日本初の官営鉱山として再興されます。ジャン・フランソワ・コワニエをはじめとする鉱山技師たちがフランスから招かれ、日本の近代鉱山のモデルとして大規模な開発が行われました。

鉱石などを運搬するため、明治9年(1878年)に生野と瀬戸内海側の飾磨港を結ぶ日本初の高速産業道路「銀の馬車道」が開通。また明治27年(1894年)には鉄道も整備されました。

周辺では工場や職員住宅などが一体的に開発され、他に類を見ない近代的な鉱業都市を形成しました。

鉱山本部

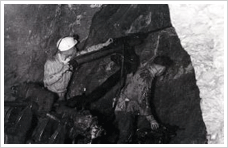

鉱山本部 採掘現場

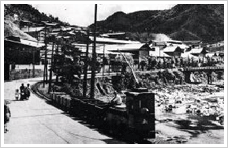

採掘現場 トロッコ道

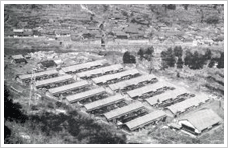

トロッコ道 鉱山社宅

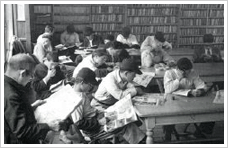

鉱山社宅 鉱山文庫

鉱山文庫 銀の馬車道

銀の馬車道

戦後~現在

戦後も、生野は近隣の神子畑鉱山、明延鉱山とともに日本有数の鉱山として操業を続け、復興と高度経済成長に貢献しました。昭和48年(1973年)に採掘を終了し閉山した後は、史跡として保存されています。

現在も生野には、郷宿や掛屋といった町家や、外国人の邸宅を真似て作られた洋館、銀や銅の精錬過程で出る鉱滓を固めたカラミ石の塀など、往時の繁栄をしのばせる風景が数多く残されています。

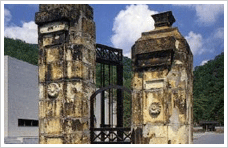

石柱門(菊の御紋入り)

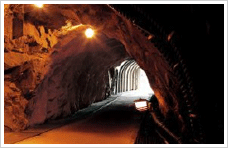

石柱門(菊の御紋入り) 坑道入口

坑道入口 銀山湖

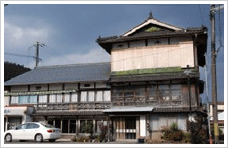

銀山湖 旧日下旅館(明治43年築)

旧日下旅館(明治43年築) 旧生野警察署(明治19年築)

旧生野警察署(明治19年築) カラミ石の塀

カラミ石の塀

観光情報

外部サイトにリンクします

- ※

このページの写真は朝来市役所生野支所からご提供いただきました。