基礎講座|精密ポンプ技術 3-2. オーバーフィード現象の解決策1 慣性抵抗を小さくする

慣性抵抗を小さくする

定量ポンプの慣性力(慣性抵抗) を表わす式は、次のようになります。

P i = 2 × 10-6 × ( D / d )2 × ( N / 60 )2 × S × L × γ

この式を具体的に分解してみましょう。

プランジャポンプでは次のようになります。なお、一般のダイヤフラムポンプではDのプランジヤ径の代わりにダイヤフラム有効径を用いる点だけがプランジャポンプと異なり、あとは全く同じです。

| 式 | 意味の説明 | 単位 |

|---|---|---|

| P i | 液体の慣性力による圧力 | MPa |

| 2 × 10-6 | 換算計数 | なし |

| ( D / d )2 | (プランジャ径/ホースの内径)の2乗 | (cm/cm)2 |

| ( N / 60)2 | (1分間当りのストローク数/60)の2乗 | (spm/60)2 |

| S | ストローク長さ | cm |

| L | ホース長さ | cm |

| γ | 液体の密度 |

g/cm3 |

● 1乗に比例するもの ⇒ a)ストローク長、b)ホース長、c)液体の密度

● 2乗に比例するもの ⇒ d)プランジャ径、e)1分当りのストローク数

● 2乗に反比例するもの ⇒ f)ホース内径

次に、それぞれについての意味とその影響度をみてみましょう。

慣性抵抗の値を変化させる要素とその影響度1

■記号a :ストローク長

| 影響度 | 慣性抵抗を小さくする方法 | メリットとデメリット |

|---|---|---|

|

1乗に比例 (例) |

ストローク長を短くする (ダイヤルで可変) |

●メリット ・操作が簡単 ●デメリット ・吐出量が減るので薬液の高濃度化が必要 ・原液注入の場合、高濃度化が不可能 ・高濃度化による耐食性の再検討が必要 ・高濃度化により液の密度が増し、「c」と「a」が相殺されることがあ る |

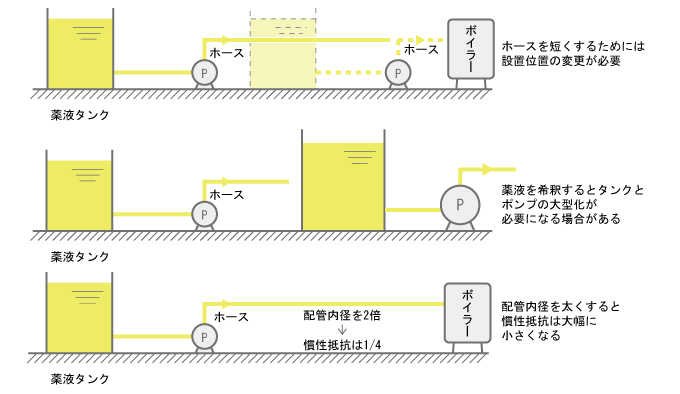

■記号b :ホース長さ

| 影響度 | 慣性抵抗を小さくする方法 | メリットとデメリット |

|---|---|---|

| 1乗に比例 (例) ホース長さ半分↓ 慣性抵抗半分 |

ホースを短くする | ●メリット ・ホースを切断するだけでよい ●デメリット ・タンクとポンプの設置位置を変更する必要あり ・ポンプのみ移動すると吸込側のホースが長くなる(原則として吸込側 のホースは短いほど良い) |

■記号c :液体の密度

| 影響度 | 慣性抵抗を小さくする方法 | メリットとデメリット |

|---|---|---|

|

1乗に比例 (例) |

薬液を希釈する 但し大幅に密度が下がることはない |

●メリット ・水(溶液)で薄めるだけでよい ●デメリット ・濃度が薄くなるので、ポンプとタンクの容量が足りなくなる恐れがあ る |

慣性抵抗の値を変化させる要素とその影響度2

■記号d :プランジャ径

| 影響度 | 慣性抵抗を小さくする方法 | メリットとデメリット |

|---|---|---|

| 2乗に比例

(例) |

プランジャ径の変更は実用的でない | ●デメリット ・プランジャ径を小さくすることは吐出量の大幅減を意味する |

■記号e :ストローク数

| 影響度 | 慣性抵抗を小さくする方法 | メリットとデメリット |

|---|---|---|

| 2乗に比例

(例) |

インバータ等による回転数制御 | ●デメリット ・インバータ等の設備が必要 ・プランジャ径を小さくするほどではないが、吐出量が減少することに よる「a」と同様のデメリットがあり得る |

■記号f :ホースの内径

| 影響度 | 慣性抵抗を小さくする方法 | メリットとデメリット |

|---|---|---|

| 2乗に反比例

(例) |

ホース径を太くする |

●メリット |

上の表を見ると、最も効果的な方法は「f」といえます。

ホースの内径の変更は比較的簡単に施工でき、効果も2乗で現れ、しかも吐出量の変化を考慮する必要がないからです。しかし、若干のデメリットがあるので定量ポンプを設置する際に、予めポンプのレイアウトや慣性抵抗を考慮しておくことが重要になります。

タクミナの「スムーズフローポンプ」は、ダイヤフラムポンプでありながら脈動がないため慣性抵抗の影響をほとんど受けません。配管を細く、長くできるため省コストが図れます。

詳細はこちら